数字漫谈㊵ 数字经济与低空经济发展

对话人物

本期人物:何平

江苏省综合交通运输学会民航分会副会长、低空经济发展产业研究院执行委员会主任委员

Q1:

在推动低空经济蓬勃发展的过程中,面临着诸如空域管理复杂等发展难题。面对新机遇、新挑战,如何发挥学会组织力量集智聚力,布局培育江苏低空经济发展优势?

A1:

为促进低空经济产业发展,学会牵头,联合苏交科集团股份有限公司等8家单位共同组建成立江苏省综合交通运输学会低空经济发展产业研究院,汇聚了低空经济领域(兼备空域管理技术专家及行业领军人物)的专家团队,旨在深入实施创新驱动发展战略,加快推进低空经济领域科技创新、产业创新和人才培养机制创新。我们定位于做强科技、产业、人才三大支撑,聚焦低空协同管理机制、安全保障体系研究,低空新型基础设施建设,低空应用场景开发及飞行服务等领域的关键技术研究和科研成果推广应用。同时,以培育、指导行业发展为目标,以重大关键技术研究及科研成果推广应用为纽带,以培养创新人才为抓手,我们积极打造“低空经济发展产业创新集群”,不断创造低空经济发展优势,为江苏低空经济高质量发展注入新动能。

Q2:

为推动自身在低空经济领域的创新发展,研究院采用了怎样的运行机制,取得了哪些成效?

A2:

研究院共建单位间紧密联结,构建了创新协同、科技成果归属、灵活进出、科技服务和目标管理的五维运行机制:

一是探索组织跨学科、跨主体合作的课题项目申报、协同攻关模式,构建基础理论研究与产业化需求双向推动的创新机制,推动科技创新与产业创新融合发展;

二是建立“共建共享”知识产权管理制度,兼顾协同创新各方利益,通过合同约定、签订知识产权管理协议等方式,明确研究院各共建单位的责任和义务;

三是建立开放式的合作机制,根据需要选择或吸纳“政产学研用”领域单位共建产业链,项目建设完成并达成预期目标后,共建单位可自行选择退出产业研究院共建共享的机制;

四是完善产业对接精准化、高端资源集成化、服务方式联动化、创新应用效率化的科技服务机制,提供按需定制的技术创新服务和整体解决方案;

五是建立以“系统性、导向性、全过程”为特征的项目管理体系,以更好地服务促进产业链的发展和延伸,保障项目运行顺畅。通过机制创新整合行业资源,产业研究院有效促进低空经济领域的技术突破和产业融合发展。

在此基础上,我们探索并践行“政府咨询献策+交叉联合研究+产业技术服务+科技成果转化”四位一体科技服务模式,整合政产学研用多方资源,在低空经济领域取得阶段性进展。

以苏交科集团等联合实施的东台市民用无人机试飞运行基地项目为例,基地作为“苏北首个、江苏第三”的民用无人机试飞基地(编号HD-JS-003),顺利通过民航华东地区管理局验收,有效促进了东台、盐城乃至苏北地区低空产业集聚,对打造低空经济运行场景示范具有重要意义。

实践充分验证了四位一体模式在“投建运”全链条服务中的突出优势:政府咨询确保政策衔接,交叉研究攻克技术瓶颈,产业服务保障落地实施,成果转化实现价值延伸。研究院特色科技服务模式的成功探索,树立了低空经济领域政产学研用协同发展的典范。

Q3:

我们了解到研究院持续举办低空经济领域高端学术交流活动,主要的考量有哪些,成效如何?

A3:

——基于“共商打基础、共建强平台、共享促产业、共赢创品牌”的发展思路,我们持续举办高水平学术交流活动,输出“江苏方案”,加强国内外交流合作,打造特色品牌形象,提升品牌影响力。

近两年来先后举办了低空经济发展学术报告会暨产业研究院成立揭牌仪式、2024太湖湾无锡低空经济创新发展大会等高端学术交流活动,汇聚两院院士3名、行业权威专家50余名、政产学研用代表超1000人,同步组织全省低空经济发展专题培训班、为地方政府授课及座谈交流30余次。今年十月下旬还将举办由2名院士和2名国内著名专家做主旨报告的低空经济创新发展学术报告会。

成功打造了政产学研用深度融合的立体化创新生态,整合院士专家等国家级智库资源,突破空域协同管理瓶颈,持续为空域管理改革等关键议题提供跨区域解决方案,取得了显著成效。

一是构建政策端与市场端双向沟通机制,推动形成低空管理机制创新共识;

二是通过产学研合作签约促进无人机、智慧通航等技术产业化落地,已形成多个可推广的示范应用案例;

三是建立覆盖全产业链的技术共享网络,为行业提供实践支撑,显著提升产业研究院在低空经济领域的技术话语权和行业影响力。

Q4:

研究院设定了哪些工作方向以推进江苏低空经济高质量发展,目前取得了哪些成果?

A4:

结合我省低空经济发展情况,我们围绕四大方向开展了重点攻关,包括:低空空域“军地民”协同管理及安全保障关键技术研究、低空新型基础设施建设及产业化、低空应用场景开发及飞行服务产业化、低空产业关键技术研究及推广应用。目前,各方向工作均取得了一定成效:

——在低空空域“军地民”协同管理及安全保障关键技术研究方面:

1.关键技术研究取得突破。2024年4月,苏交科集团联合南京莱斯、南京航空航天大学等单位,承担江苏省交通运输厅委托的《江苏省低空空域“军地民”协同管理及安全保障关键技术研究》课题,研究成果直接支撑了《江苏省低空空域协同管理办法(试行)》(二十条)的制定出台。

2.规划编制工作成效显著。研究院共建单位积极参与各级政府低空经济发展规划编制,累计完成《江苏省低空经济发展规划》《南京市低空经济发展规划》等50余项省、市、县区各级规划,为区域低空经济发展提供科学指引。

3.标准规范制定取得进展。由机械六院、苏交科集团和南京莱斯联合编制的《江苏省低空起降场(点)布设指南》《江苏省低空空域划设指南》作为团体标准发布,将为全省低空基础设施建设和空域管理提供技术依据。

——在推动低空新型基础设施建设及产业化方面:

1.低空飞行服务平台建设取得阶段性成果。江苏航空产业集团有限责任公司、南京航空航天大学、南京莱斯信息技术股份有限公司联合建设江苏省飞行服务中心,已于2025年6月30日正式投入运营,成为国内领先的集空域管理军民地协同、行政监管多部门协同、飞行服务省市县和跨省域协同、有人机无人机融合管理于一体的综合服务平台,为江苏低空经济发展打下了坚实的基础。

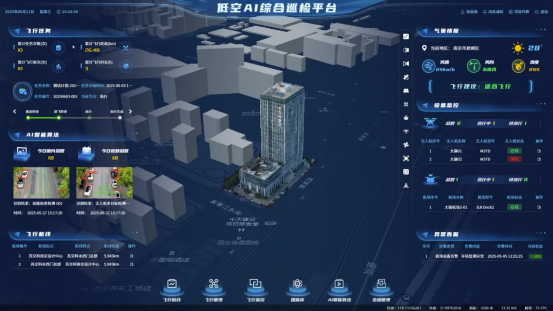

2.关键技术研发取得突破。苏交科集团自主研发的“腾云低空飞行监管服务平台”,构建了空域数字化、智能航线规划等关键技术研究基础平台;中电信无人科技打造的“低空飞行服务平台”和“低空服务监管平台”两大数字平台已在苏州、天津等地成功应用。

——在推动低空应用场景开发及飞行服务产业化方面:

1.高速公路无人机应用体系创新。省航产集团构建了“1+2+3+N”高速公路无人机一体化应用解决方案,包括1个低空数据管理系统、2项核心技术(长航时无人机系统、智能识别算法)、3个管理平台(空域协同、业务应用、飞行监控),拓展形成覆盖“建管养运服”全流程的低空巡检能力体系,技术指标国内领先。

2.政府公共服务场景深度调研。苏交科集团在东台、江阴等四市开展无人机应用调研,系统研究了49个政府公共服务场景的需求难点,为拓展应用场景提供了重要依据。

3.低空物流试点研究启动。苏交科集团联合省航产集团开展《江苏省干支线低空物流调研和试点研究》,重点调查禄口机场等货运枢纽的物流需求,计划2025年底形成可实施的验证飞行方案,探索空地联运新模式。

——在低空产业关键技术研究及推广应用方面:

1.检验检测认证研究深入开展。我们积极参与江苏省无人航空器飞行检验检测和适航认证需求调研,研究实施路径。此外,苏交科集团参与《南京市促进低空经济高质量发展实施方案(2024-2026)》编制及南京适航审定技术研究院相关工作。

2.模拟器技术研究取得突破。多伦科技与小鹏汇天等企业合作,完成驾驶航空模拟器关键技术总体方案设计。

3.关键技术研究全面推进。研究院系统梳理低空空域数字化、全目标感知与防控等五大关键技术方向,组织共建单位开展重大课题申报工作。

Q5:

能否为我们举例介绍一些已经落地的典型应用场景案例?

A5:

我们依托各共建单位打造了一批低空场景应用项目,起到了推广示范、推动相关产业的发展、提升公众对低空领域的认知和接受度的作用,其中在以下几个方面无人机已实现落地应用:

1.文件流转:结合苏交科南京设计中心、水西门创业中心、方山研发基地的日常文件流转应用场景,积极探索建立低空即时运输网络,利用无人机实现三地文件高效流转,较传统运输方式节省时间30%、降低成本50%;

2.医疗药品配送:中电信无人科技在建邺区开通医疗药品无人机配送航线,单程耗时仅5分钟,日均开展飞行任务4架次,截至目前已累计配送药品662盒;

3.常态化巡检:江苏航空产业集团在京沪高速50km示范段开展无人机常态化巡检,飞行架次突破1000余次,累计飞行超700小时、1.5万公里,大幅提升边坡病害识别和枢纽巡查效率。

目前重点打造了两个应用场景:一是氢动力长航时无人机执行的“主航线边坡巡查”,现场直播无人机实施巡查任务——刘老庄服务区至沭阳养护工区全长41公里,预计飞行时长90分钟;二是电动四旋翼无人机按照既定航线自主完成的“互通枢纽巡查”——京沪沭阳枢纽无人机巡查,在1.3公里航程内,共规划了155个航点,展现了无人机在复杂交通环境下的高效作业能力。

边坡巡查任务重点展示了无人机在识别边坡坍塌、水毁冲沟等病害方面的能力。无人机在飞行过程中,能够实时传输高清视频和照片,对“即时性要求高”的病害信息实时传输回数据中心、实时预警,不仅为后续的维护保养工作提供了有力的数据支持,更为高速公路的安全运营筑起了一道坚实的防线。

在互通枢纽巡查任务中,无人机自主飞行仅用时40分钟便完成了以往需要半天甚至一天的人工巡查工作,极大提升了巡查效率。通过无人机的高清摄像头,实现了对路面、标识标牌、护栏、边坡等关键区域的全面无死角巡查,有效提升了高速公路的安全管理水平。

4.机场围界无人化智能防控场景:多伦科技股份有限公司在机场围界无人化智能防控场景落地取得重要进展。完成了总体方案设计和探驱一体无人处置平台开发,并在昆明机场开展了系统测试。

该产品通过接入围界区域多路监控视频,利用后台图像分析算法,增强前端监控摄像机的预警感知能力。同时,与震动光缆、传感器等报警设备联动,实现对围界侵入行为的自动核查和判断,有效减少误报,提高了围界防控的准确性和可靠性。

5.推动全域政务应用场景开发:南京莱斯信息技术股份有限公司建设的低空运营服务平台,为扬州市政务部门提供无人机态势监视、飞行调度、视频智能分析及设备全生命周期管理等能力,覆盖警务实战、水利水务、生态环境、林业消防、空中城管和应急救援等多场景应用,显著提升城市治理效能。该平台与低空飞行服务保障平台无缝衔接,实现军民地三方高效协同。

6.东阳实践打造“低空+”多元场景:在浙江省东阳市低空经济发展实践中,机械工业第六设计研究院有限公司深度参与规划编制与项目落地,助力打造了一批特色鲜明的低空应用场景。例如,依托横店影视IP资源,推动“低空+影视”融合创新,设计无人机编队灯光秀(如明星应援、模拟皇家仪仗等)及沉浸式航拍体验中心,配套VR设备还原影视经典场景,为剧组提供高空拍摄、空中转场等定制化服务;在农林领域,针对山地地形特点,规划无人机疫木吊运场景,采用大疆T100等大载重机型实现日均运输5 - 6吨,作业效率较人工提升80%,有效规避山地作业风险;在公共服务方面,参与构建全市低空应急保障体系,支持无人机开展山林火灾监控、城市违建巡查、水质监测等工作,联动公安、消防等部门实现信息实时共享,显著提升突发事件响应速度。这些场景既立足东阳产业特色,又形成了可复制的“低空+”融合模式,为区域低空经济发展提供了实践范本。

Q6:

研究院未来将从哪些方面发力,继续助力江苏低空经济产业发展?

A6:

——当前,江苏低空经济正处于快速发展初期,近阶段研究院将重点推进以下工作:

一是积极广泛调研低空经济产业链,对接企业发展和政府管理需求,提炼研究行业发展关键技术;

二是依托院士专家顾问团队资源,开展协同技术攻关,解决关键核心技术难题和企业发展瓶颈,制定相关标准、规范,提供政府决策咨询;

三是紧紧围绕低空经济产业发展,孵化培育优质低空产品和产业,整体提升低空经济产业化发展水平;

四是加强低空经济学术交流与培训,深化“政、产、学、研、用”融合,着力培养低空经济科技创新人才和技能型应用人才。