数字漫谈㊱ 数字经济与通信工程实践

对话人物

本期人物:亓清华

中邮通建设咨询有限公司党委书记、总经理,高级工程师、高级经济师,主要从事通信工程、低空经济、人工智能等领域研究。

本期主持人:巩璞玥

江苏省数字经济学会科普工作委员会秘书长、清华大学万科公共卫生与健康学院博士后、利物浦大学博士,主要从事医疗和康养环境、智慧建筑控制系统领域研究。

Q1:巩璞玥

首先,请您跟我们科普一下,在数字经济的大潮中,通信工程扮演着怎样的角色?它支撑着哪些关键数字技术的发展?

A1:亓清华

——如果说数字经济是一张巨大的、覆盖全社会的网络,那么通信工程就是构建这张网的“神经系统”。它不仅是传输数据的高速公路,更是各种新技术融合的桥梁和保护数据安全的盾牌。

我们日常接触到的5G、光纤宽带,还有天上的卫星通信,都是通信工程的一部分。正是这些技术,编织了一张“空地一体”的通信网,为物联网、工业互联网这些需要海量连接的场景提供了基础支撑。

举个例子,我们中邮通参与建设的长三角算力调度中心,它就像一个巨大的“算力大脑”。能让全国多个算力节点像一个整体一样协同工作,延迟极低。此项目现在是国家“东数西算”工程在江苏的唯一示范,它支撑的“息壤”平台,每秒能进行500亿亿次运算,是真正意义上让算力“跑起来”的关键枢纽。

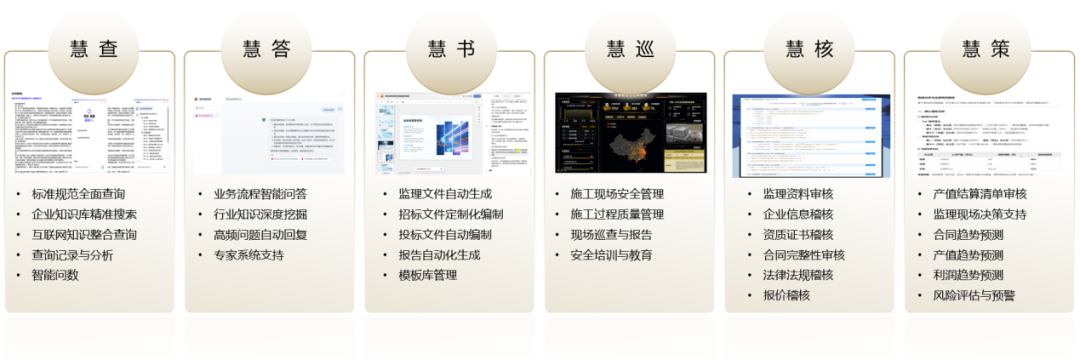

同时,通信工程也在和人工智能、数字孪生这些前沿技术深度结合。比如我们自主研发的监理行业AI大模型“小U”,它就像一个全能的AI监理专家,能智能查询规范、巡查工地安全、辅助决策。可以说,随着技术的发展正在让各行各业的数字化转型变得更高效、更智能。

Q2:巩璞玥

数字经济时代,数据安全尤为重要。中邮通公司创新性地将自研AI大模型与数据安全防御体系融合,并斩获了数字中国创新大赛全国二等奖。您能否结合具体应用场景,为我们解读一下这种融合技术的创新之处?相比传统数据安全技术,它有哪些独特优势?

A2:亓清华

——数据安全确实是悬在所有数字技术头上的“达摩克利斯之剑”。

当初我们决定研发监理行业的AI大模型“小U”时,公司里负责网络安全的部门就反复提醒我们,“AI能力越强,数据安全的责任就越重”。因为AI在学习和应用过程中,如果被坏人利用,比如通过数据投毒攻击,向模型投喂经过精心设计的“有毒”恶意数据,或者系统存在0day漏洞,就可能导致严重的数据泄露,甚至让模型做出错误决策。

我们参加数字中国创新大赛,挑战的正是“大模型安全”这个前沿课题。竞赛中,我们的团队既要扮演“黑客”,尝试利用漏洞在训练节点中植入后门样本,又要作为“数据医生”,依靠参数训练日志中精准定位污染数据的特征向量,通过动态隔离机制将其清除。

——我们创新的地方,在于构建了“全生命周期安全防护矩阵”。

在收集数据的时候,我们用了一种特别的技术来保护隐私,像身份证号、交易记录这些重要信息,都会经过特殊处理,就算有人拿到这些数据也还原不出原来的信息。训练AI模型的时候,我们会用加密技术来检查每个人上传的数据是不是真实的,防止有人恶意破坏。等模型真正投入使用前,我们还会模拟黑客攻击,模拟各种常见的网络攻击手段,比如SQL注入、Prompt攻击等18种攻击方式。通过这种方式来测试AI模型的安全性。

——相比传统的安全技术,我们这套体系实现了三个突破。

一是从被动防御转向主动防御,提前预判潜在风险点;二是将安全能力嵌入AI推理链路,在模型生成结果时自动触发合规性校验;三是采用零信任架构重构权限体系,即使内部人员也需通过多因素动态认证才能访问分级数据,较传统防火墙方案大大降低了数据泄漏风险。

Q3:巩璞玥

我们了解到,中邮通在新能源建设领域也取得了显著突破。特别是“低空智联智控技术”荣获了国家级行业奖项。能否结合具体案例谈谈,低空智联智控技术在新能源项目中能提供哪些科学保障?您认为,该技术的应用,对项目管理乃至社会进步将产生哪些影响?

A3:亓清华

简单来说,我们的“低空智联智控技术”,就是用无人机、人工智能和数字孪生这些技术,给新能源项目装上了一双“智慧的眼睛”和一个“聪明的大脑”,让整个项目的规划、建设和运维都变得更科学、更高效。

——这个技术在环境复杂的地方尤其能大显身手。

比如在新疆哈密的一个大型风电项目中,那里的戈壁滩地形很复杂,我们的团队就用搭载了激光雷达的无人机去飞一圈,很快就建好了三维模型,再让AI来规划缆线的最佳路径。施工时,我们还有车载的无人机和戴着智能安全帽的工人,形成一个“空地一体”的监控网,AI能实时发现谁没戴安全帽、哪个设备运转异常等等,预警准确率高达95%。这项成果也得到了国家的认可,获得了2024年中国通信学会的科技进步奖。

——这项技术不仅能保安全、提效率,还能做到精细化管理。

在一个农光互补项目里,我们用它对光伏板的铺设区域进行毫米级的建模,管理人员甚至能戴上VR眼镜,“穿越”回任意一个时间点,查看当时的施工状态,就像一个“施工现场的时间机器”,这让工程量的测算精度大大提高。

——这项技术带来的影响是多方面的。

首先,它彻底改变了传统的工程管理模式,“无人巡检+数字孪生”已经成了行业里的优秀创新实践。其次,它为国家的“双碳”目标提供了实实在在的推动力。我们已将这项技术成功应用于十多个新能源项目中,取得了显著的环保成效。更重要的是,它还能帮助弥合数字鸿沟。在一些偏远山区建设光缆,用低空技术能显著降低成本,让牧民、边防哨所也能用上高速网络,享受到远程教育、智慧医疗这些服务。

行业前瞻

Q4:巩璞玥

随着数字经济的深入发展,跨行业合作与生态构建成为了推动行业进步的关键。您认为,未来哪些技术或应用具备较大的发展潜力?中邮通还将深化哪些领域的探索与实践,以更好地服务国家“双碳”目标及公司高质量发展?

A4:亓清华

——展望未来,我认为有三个领域的融合创新会是爆发点:一是低空经济与通信的融合,二是零碳数据中心技术,三是人工智能与能源互联网的结合。

在低空经济方面,未来的城市天空可能会飞满物流无人机,这就需要一张稳定可靠的低空通信网。我们已经研发了“空地一体”的项目管理系统,并且正在研究适用于无人机物流的动态频谱技术,让无人机通信更高效、不拥堵。

在零碳数据中心方面,随着“东数西算”的推进,数据中心越来越多,能耗问题也日益突出。我们的目标是打造既强大又绿色的数据中心。比如,我们参与制定了相关标准,通过液冷这些先进技术,把衡量能效的PUE值降到了1.25以下,这个数值越低代表越节能。未来我们还计划在全国推广“光伏+储能+智能温控”的一体化方案。

在AI与能源互联网方面,我们正在利用AI技术让电网变得更“聪明”。比如在“疆电入渝”这样的大工程里,我们用AI预测风力光照,智能调度储能,我们希望构建一个覆盖“发、输、配、用”全环节的智能平台,让风机故障预警更准,运维成本更低。

低空机载算力终端

——为了服务国家“双碳”战略和公司自身发展,我们会继续在以下几个方向上深耕:

聚焦新能源行业这个主赛道,特别是在“沙戈荒”地区建设更多无人化、智能化的示范项目;同时深度参与“东数西算”工程,提供从通信网络到绿色数据中心的全套服务;并且我们还会继续加强与高校、科研机构的合作,攻克像极地、沙漠这种极端环境下的通信难题,为国家守好数字基建和绿色发展的阵地。

Q5:巩璞玥

作为通信工程领域的专家,您带领团队取得了一系列丰硕的成绩。当前,技术更新迅速,对人才的要求也越来越高。在您看来,为推动行业进步创新,企业在人才培养和团队建设方面需要做些什么?在团队建设中,您最看重哪些能力和素质?

A5:亓清华

——我一直觉得,在通信这个日新月异的行业里,技术固然重要,但归根结底,企业的核心竞争力还是人,是一支“懂技术、善创新、重协作、敢担当”的团队。

在人才培养上,我们不搞“纸上谈兵”。我们信奉“从战争中学习战争”,最好的成长舞台就在项目一线。我们会把年轻人直接放到像“东数西算”、智慧城市这样的大项目里,让经验丰富的老师傅带着他们,在解决实际问题的过程中快速成长。同时,我们也鼓励创新和试错,专门成立了“创新工作室”,让大家在低空经济、数字孪生这些新方向上大胆尝试。我们还积极和南京邮电大学、东南大学等高校合作,共建实训基地,确保我们的人才培养能跟上行业发展的脉搏。

——在团队建设中,如果说要选出我最看重的几样特质,那应该是以下几点:

首先,是对专业的“敬畏心”。通信工程差之毫厘,谬以千里,无论是光纤熔接时0.01dB的损耗,还是机房设计的毫米级精度,都来不得半点马虎,必须要有工匠精神。

其次,是持续学习的能力。这个行业唯一不变的就是变化,所以我们内部有“技术答辩”这样的机制,逼着大家不断走出舒适区,去学习新知识。

再者,是懂得协作共赢的“格局观”。现在的项目都很复杂,单打独斗是不行的。我们鼓励团队打破部门壁垒,让大家明白“一个人可以走得很快,但一群人才能走得更远”。

最后,也是我特别看重的一点,就是攻坚克难的“担当力”。我们很多新能源项目都在戈壁、高原,条件非常艰苦,我们有一支平均年龄才30岁的团队,常年坚守在边境地区,他们身上就体现了这种迎难而上、不辱使命的通信人精神。

说到底,中邮通能有今天的发展,正是因为我们始终把对人才的投入放在第一位。未来,我们希望能继续为团队里的每一个人,既搭建好攀登技术高峰的“云梯”,也营造出一种尊重创造、共享成果的“家文化”,让大家都能在这个伟大的时代里,找到自己的价值,和行业共同进步。