数字漫谈㉗ 数字经济下的功放线性化技术创新与应用

对话人物

本期人物:余超

东南大学信息科学与工程学院副院长、教授、博导。

本期主持人:巩璞玥

江苏省数字经济学会科普工作委员会秘书长、清华大学万科公共卫生与健康学院博士后、利物浦大学博士,研究领域:医疗和康养环境、智慧建筑控制系统。

Q1:巩璞玥

首先,请您给我们科普一下,什么是微波毫米波功率放大器技术?它对于提升通信效率和质量扮演着怎样的角色?

A1:余超

——它通过放大高频电磁波信号并优化能量转换效率,既扩大信号覆盖与增强质量,又降低能耗,是提升通信效率与性能的“能量心脏”。

微波与毫米波同属电磁波频谱,但频率范围不同:微波为300MHz~26.5GHz(如5G手机的2.6GHz频段),毫米波则为26.5GHz~300GHz(如卫星通信的30GHz频段)。一般来说,二者因频率差异呈现出不同物理特性,对应着不同的应用场景。

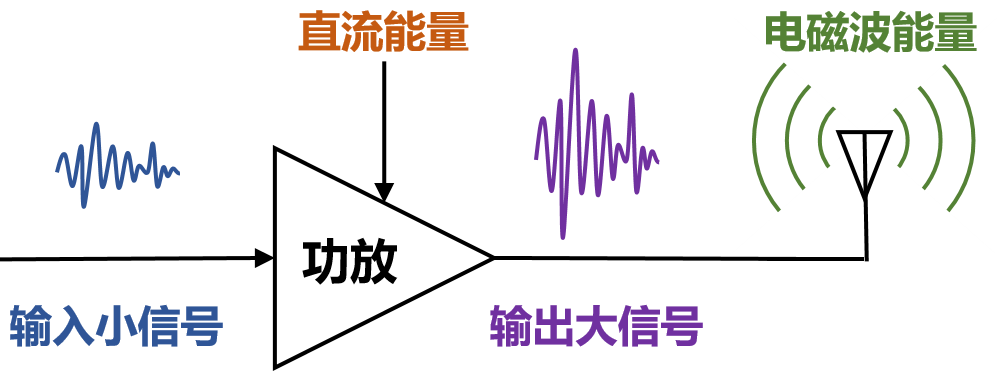

功率放大器在移动通信、卫星通信、Wifi及雷达等领域发挥关键作用:

(1)扩大信号范围,提升信号质量。功率放大器是一种放大电磁波信号的电路。例如,信息需要在移动通信基站与终端之间无线传输,基站中的功率放大器将发射机的微波或毫米波信号放大到足够大的功率,通过天线发射到空间,以实现足够大的空间覆盖,使我们手机接收到的信号具有足够的信噪比,从而可以解调出传输的信息。

(2)提升能量转换效率。同时,功率放大器还是一个能量转换器件,它的工作过程是一个将小信号变成大信号的放大过程,这一过程将直流能量转化成电磁波能量,从而影响通信系统的整体能效水平。

功率放大器技术概念示意图

Q2:巩璞玥

在国家、企业的支持下,您及团队围绕微波毫米波高效率功率放大器线性化理论与技术进行了系统深入的研究,能否分享一下目前已有哪些重要发现吗?

A2:余超

——团队以数字预失真技术为“钥匙”,打破“效率与线性不可兼得”的“枷锁”,驱动器件性能跃迁——让二流器件跻身一流,助一流器件问鼎超一流,为6G/卫星通信锻造自主可控基石。

洪伟教授团队自1997年承担功放线性化技术国家863项目起,我们便深耕功率放大器线性化领域,持续获得国家科技重大专项、自然科学基金优青等项目的资助,并与产业界形成紧密闭环。

我们的愿景是:通过技术创新实现“用二流射频器件及芯片获得一流性能,用一流射频器件及芯片获得超一流性能”的目标。这一愿景的提出源于通信系统演进中的核心矛盾:功率放大器在5G基站AAU等设备中消耗高达40-50%的能量,其效率会影响系统能效与散热成本,但高效率工作状态必然伴随非线性失真,导致信号质量恶化。如何破解效率与线性的“鱼与熊掌”难题,便成为提升移动通信设备性能的关键突破口。

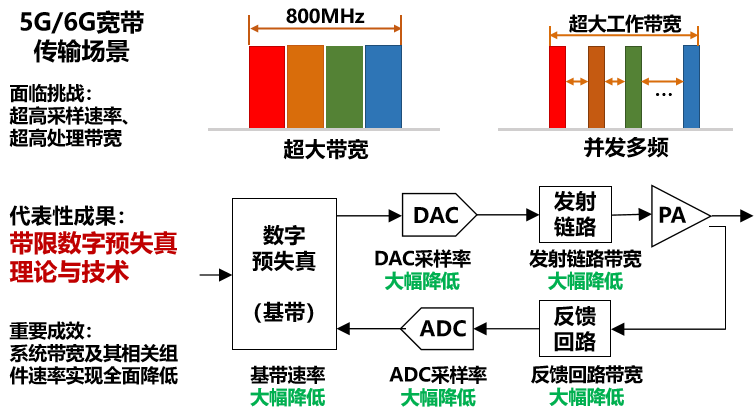

我们以数字预失真技术为核心突破点,针对通信带宽从3G时代5MHz到5G时代800MHz的百倍跨越,攻克了传统线性化技术面临的超高采样速率、大带宽器件壁垒等难题。通过建立基于分段非线性函数与仿射函数的低复杂度功放非线性模型,首创带限数字预失真理论,成功在低带宽、低速率的严苛条件下实现功放非线性行为精确建模,有效突破信号调制带宽限制。该系列成果发表于本领域顶级期刊,并与多家行业龙头企业达成深度合作,形成从基础理论到产业落地的完整创新链。

目前,团队研发的低复杂度宽带线性化技术已在工业界获得广泛应用,不仅显著降低射频系统对高端ADC/DAC器件的依赖度,更推动我国在微波毫米波功放技术领域实现自主可控。相关研究先后获得多项学术奖项,验证了“学术问题源于产业痛点,技术方案回归产业升级”的闭环创新模式的有效性,为未来6G通信、卫星互联网等领域的超宽带高效率高线性射频系统奠定了关键技术基础。

带限数字预失真理论与技术

Q3:巩璞玥

您团队关于全角度大规模MIMO阵列线性化技术的研究备受关注,获得了2021年度IEEE MTT-S Microwave Prize。您能详细解释一下这项技术的实现原理吗?相较于传统方法有哪些显著优势?您认为这项技术的应用前景如何的呢?

A3:余超

——通过非线性一致性调节实现全角度低功耗线性化。从基站到终端,凡是需要“又快又准又省电”的阵列系统,都有它的用武之地。

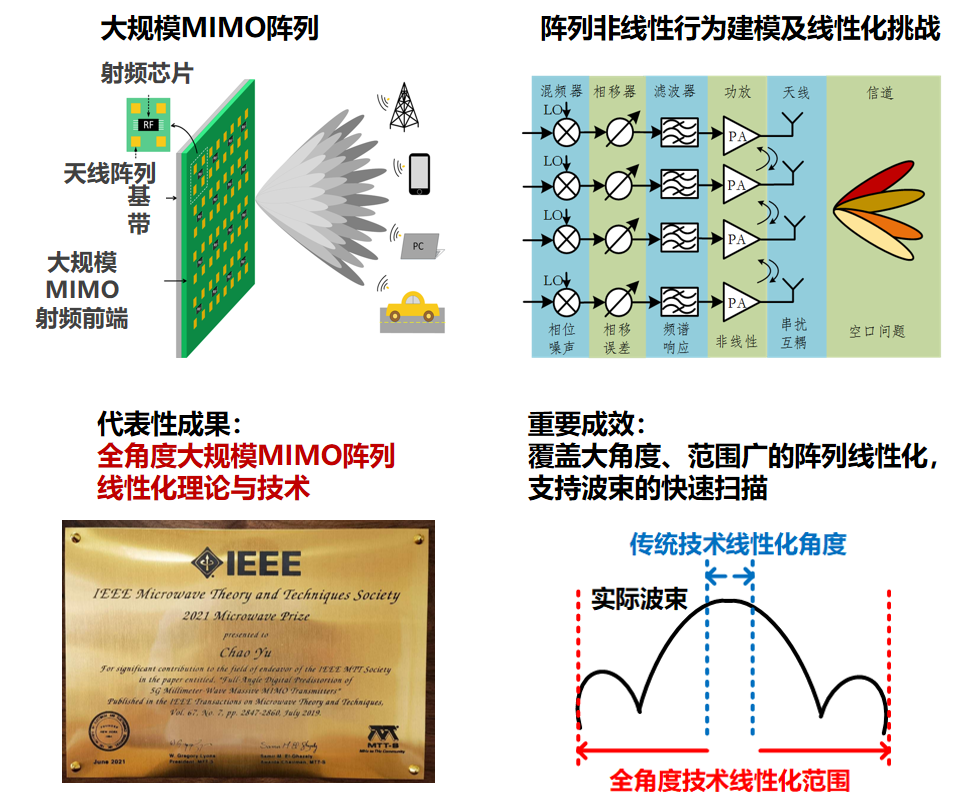

(1)研究背景:如果把通信系统比作高速公路,大规模MIMO阵列技术就像把单车道变成几十条甚至上百条车道,大幅提升“通车量”(频谱效率)。但车道越多,管理难度越大——阵列规模暴增后,密密麻麻的“信号放大器”挤在狭小空间里,就像密集的车流互相干扰,信号容易“变形”(非线性失真)。再加上天线波束需要像探照灯一样快速扫描不同方向(动态波束扫描),既要让信号“不堵车”,又要省电,难度堪比在车流高峰期指挥所有车辆精准变道。

(2)技术原理:我们团队给这套复杂系统找到了“统一交通规则”。传统方法需要时刻盯着每条车道调整信号(实时更新),而我们的技术发现:只要所有车道的“信号放大器”保持一致的“驾驶习惯”(非线性特性),就能让整个阵列无论波束扫向哪个角度,信号都像用尺子画出来一样规整(全角度线性化)。这就好比给所有车道设定了统一的限速和变道规则,无需实时指挥,系统就能自动高效运行。

(3)创新优势:传统方法像给每辆车配一名交警,计算量大、耗电高;而我们的技术像提前装好智能导航系统,一次校准就能长期稳定工作,省电又省力。尤其适合卫星通信这类“电力紧张”的场景——波束再快再广,信号也能“不跑偏”,还能同时处理多个方向的任务(多波束场景)。

(4)应用前景:这项研究成果得到了国际学术界的认可,被授予2021年度IEEE MTT-S Microwave Prize,这是国际微波学会最重要的奖项。同时,这也是设奖70年来,中国团队首次获奖,体现了国际学术界对我们研究成果的认可。

低轨卫星互联网是现在国际上的研究热点,它既能像“鹰眼”一样精准扫描地球,又能像“节能灯”一样省电,其中一个核心技术瓶颈就是高效率高线性相控阵技术,目前我们也在加速这项技术的应用,降低相控阵功耗。

全角度大规模MIMO阵列线性化

Q4:巩璞玥

我们了解到,您在研究中融合了人工智能技术,您认为,人工智能(AI)等数字技术在功率放大器线性化中的应用前景如何?

A4:余超

——相信随着研究的不断深入,AI技术赋能功放线性化技术将有更大的前景。

传统的功率放大器线性化技术通常分为“模拟”和“数字”两大技术方向。模拟方法像“机械手表”,靠精密零件调校但适应力弱;数字方法(如数字预失真)则像“电子表”,靠算法灵活应对不同环境,已成主流。而人工智能(AI)技术的加入,相当于给系统装上“智能导航”,不仅能认路,还能实时避开拥堵。

(1)精准建模:首先,神经网络等AI算法具有强大的非线性拟合能力,它像一位“模仿高手”,能精准学习功率放大器的“坏习惯”(非线性失真),并提前反向修正,让信号放大后“不走样”。借助算法和算力的不断发展,甚至有望实现比传统方法更好的性能,支持更高速率的传输。

(2)场景适配:面对未来通信复杂多变的“路况”(例如,未来的灵活频谱传输、动态功率传输),AI能像“自动驾驶”一样实时调整策略,实现“自适应校准”。我们也在研究AI的一些持续学习、增强学习的方法在功率放大器面临长时间物理特性变化的情况下,能够自我学习调整线性化模型,达到和功放特性持续适配的能力。

(3)硬件革新:基于AI技术强大的建模表征能力,软件算法融合硬件电路设计成为可能。传统通信系统中,2G、3G、4G、5G等系统采用不同频段,需要不同频段的功率放大器线性化技术达到高效率高线性传输。我们最近开展的一项研究,期望采用一套固定电路硬件结合AI算法,使得不同射频系统能够融合为一套电路硬件,就像“一把钥匙能开所有门”,大大降低尺寸、成本等,目前已取得了可喜的初步研究成果。

此外,一些传统观点认为,目前AI算法的复杂度还较高,“稍显笨重”,但我们正不断研究如何给它“瘦身”,保证其强大功能的情况下,降低复杂度。

Q5:巩璞玥

数字经济时代,您认为微波毫米波功率放大器线性化技术的未来发展趋势是什么?您的团队将如何适应这一趋势并持续创新?

A5:余超

——未来发展趋势变幻莫测,我们团队主要关注到以下三点,并在不断探索:

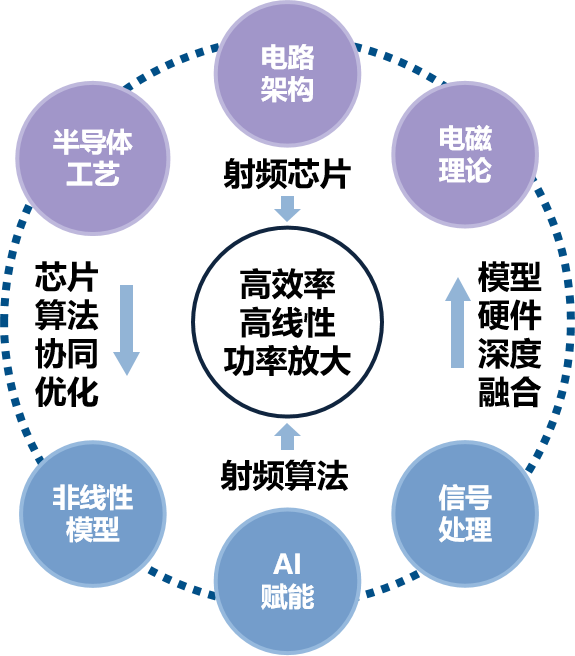

首先,高效率和高线性的双重需求,需要从基础的半导体材料、电路架构、模型算法等多方面协同努力。数字经济时代,对信息传输的需求会越来越旺盛,从最早的语音、图像、视频、高清、再到VR、AR以及未来的更加丰富的通信需求,可以想象数据传输量会急剧增加。一方面,需要高质量的信息传输,另一方面,由于低碳环保的需求,绿色低能耗的通信系统也是大势所趋。所以,对于微波毫米波功率放大器来说,高效率和高线性是永恒的追求目标。

其次,在这个智能化时代,AI技术的赋能是非常必要的。AI等数字技术往往需要运行复杂的算法和算力,而通信系统往往需要实时处理,线性化模型需要面对复杂度和精度,复杂度和实时性等特性的折中,这些都对算法复杂度提出了严格要求,如何能将其部署在低复杂度硬件中是一个重要的方向。

再次,未来达到极致性能,射频电路芯片和模型算法需要协同工作,不断融合。射频电路芯片在设计时需要考虑到模型算法的能力和需求,模型算法的实现架构需要针对射频电路芯片进行特定的优化。两者并进,才能取得极致性能。

——这样的时代,这样的研究,对科研工作者自然提出了更高的要求,我们团队将紧扣时代脉搏与科研攻坚需求:

首先,需要加强对于人工智能等新兴领域的理解深度,找到与我们研究方向的融合点。其次,这是一项多学科交叉的领域,涉及到电磁场、电路、半导体材料、数字信号处理、人工智能技术等,需要重视学科交叉在重要问题上的作用。这就要求进行团队深度合作,加强不同研究方向团队的交流和协作。最后,这一领域有助于推动国家战略需求,并会产生巨大经济效益,需要加强和工业界合作,相互密切配合,共同推进这一领域的繁荣发展。

学科交叉与团队协作

栏目简介

《数字漫谈》栏目是江苏省数字经济学会的品牌科普栏目,由学会科普工作委员会承办,提供学会及分支机构秘书长与数字经济各领域专家、企业家等人才专题访谈。引领公众了解数字经济的奥秘与前沿技术。在这里,你能看见各路大咖,以通俗易懂的语言,为你解读数字经济的核心、发展趋势和实际应用。他们的分享将激发你的好奇心,引领你走进数字经济的奇妙世界。

无论你是数字经济领域的专业人士,还是对数字经济充满好奇的普通人,都能在《数字漫谈》中找到答案。栏目用深入浅出的方式,带你探索数字经济的奥秘,让你在轻松愉快的氛围中收获知识,启迪思维。一起加入《数字漫谈》的行列吧,共同开启一段数字经济的探索之旅。

更多采访 敬请期待

图片来源于余超教授团队所涉科研项目

编辑:陈敏

审核:巩璞玥、沈凌依阳